Блокада Ленинграда — это трагическая и одновременно героическая глава в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Во время блокады погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых умерли от голода и болезней. Вражеские войска окружили город, лишив его доступа к внешнему миру. Тем не менее, Ленинград не только выстоял, но и стал символом несгибаемой силы духа и мужества.

В этой статье мы подробно рассмотрим причины блокады Ленинграда, её ключевые события, последствия осады города, а также узнаем как Ленинград и его жители пережили один из самых тяжёлых периодов в истории города.

Причины блокады Ленинграда: главное

После начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года Германия поставила своей целью захватить Ленинград. Гитлер считал его важной стратегической целью, поскольку город был не только промышленным, но и культурным центром Советского Союза. В рамках плана по уничтожению или нейтрализации крупнейших советских городов, Ленинград был включён в число ключевых объектов для захвата. Немецкие командующие видели в этом городе символ советской власти и революции, который необходимо было устранить.

Особое внимание Ленинграду уделялось в ходе Операции «Барбаросса», когда немецкие войска начали наступление на Советский Союз. К лету 1941 года немецкие войска продвигались на восток, и к августу стали угрожать Ленинграду. 8 сентября 1941 года, после захвата Шлиссельбурга немецкими войсками, кольцо окружения вокруг города было замкнуто. В тот день была перекрыта последняя железнодорожная магистраль, соединяющая Ленинград с остальной частью Советского Союза. Это был ключевой момент — город оказался отрезанным, и его снабжение было нарушено.

Жизнь в блокадном Ленинграде: голод, холод и мужество

Осень 1941 года принесла первые признаки катастрофы: дефицит продовольствия, топлива и медикаментов. Немецкие войска активно обстреливали город, уничтожая склады с продовольствием, а постоянные бомбардировки разрушали инфраструктуру.

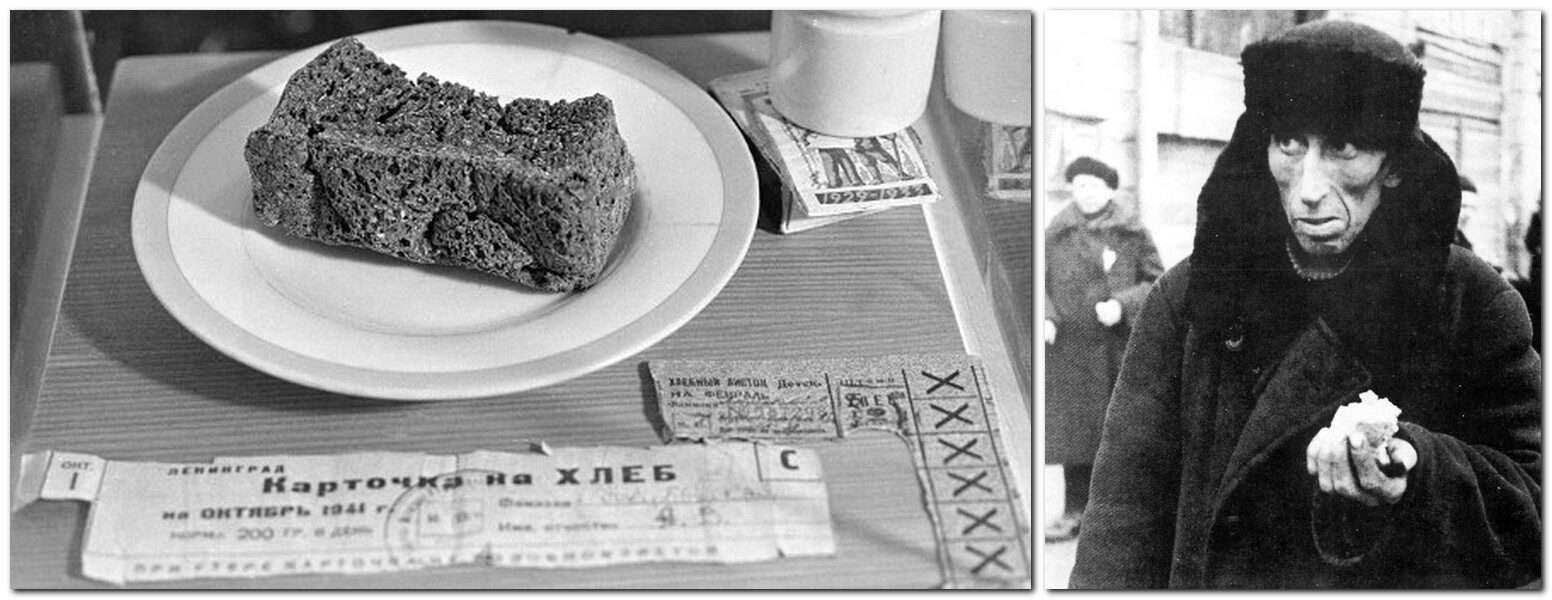

К зиме 1941 года Ленинград оказался на грани голода. Пайки, которые были снижены до минимальных норм, составляли всего 250 граммов хлеба в день для рабочих и 125 граммов для остальных. Хлеб стал самым ценным ресурсом, но в нем часто использовались суррогаты: лузга, целлюлоза и даже обойная пыль. Люди, страдая от голода, начинали употреблять кожаные ремни, клей и древесную пыль.

Зимы 1941–1942 годов стали особенно тяжёлыми: температура опускалась до -40°C. В городе не было отопления, замерзали водопроводы, и люди согревались, сжигая мебель, книги и даже деревянные перекрытия домов.

В то же время жители города продолжали работать. Заводы по производству оружия не останавливались, медицинские учреждения принимали раненых, а в условиях голода работники Ботанического института спасали уникальные коллекции семян.

Несмотря на тяжёлые условия, ленинградцы не потеряли надежды на выживание. Поддержка друг друга и невероятная стойкость позволили выдержать эти страшные испытания.

«Дорога жизни»: спасение через лёд

Ситуация становилась всё более критичной, и единственным спасением для Ленинграда стала так называемая «Дорога жизни». Эта ледовая трасса через Ладожское озеро стала единственным путём, связывающим город с остальной частью СССР. Сначала по воде, а затем — по замёрзшему озеру, начали поступать грузы с продовольствием и стали эвакуировать людей.

Зимой 1941–1942 годов через «Дорогу жизни» было эвакуировано более 500 тысяч человек, а в Ленинград было доставлено около 360 тысяч тонн продовольствия. Хотя этих поставок было недостаточно для того, чтобы полностью решить проблему голода, они сыграли решающую роль в выживании тысяч людей.

Однако «Дорога жизни» не была безопасной. Немецкие самолёты регулярно обстреливали её, а лёд часто не выдерживал тяжёлых машин. Несмотря на это, эта дорога спасла тысячи жизней.

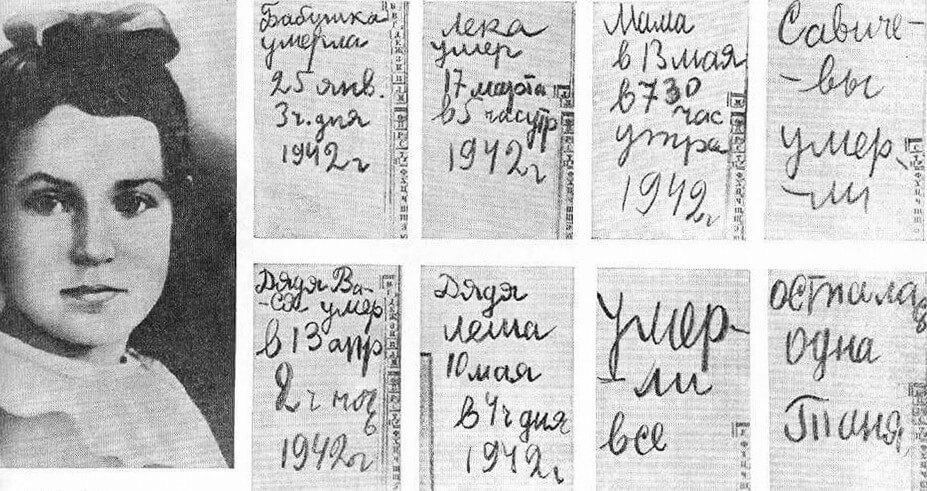

Дневник Тани Савичевой: символ детских страданий в блокадном Ленинграде

Дневник Тани Савичевой — это один из самых трагичных и известных документов блокады Ленинграда, который отражает ужасные события и переживания детей в осаждённом городе. Таня Савичева была 11-летней девочкой, и её дневник стал символом детских страданий в годы войны.

В дневнике Таня записывала события, связанные с гибелью её родственников. Она сообщала о смерти матери, бабушки, братьев и сестёр. Последняя запись в её дневнике была сделана 13 мая 1942 года: «Савичевы умерли все. Осталась одна Таня.» Вскоре после этого она умерла от голода в 1944 году.

Дневник Савичевой был найден в 1944 году и стал важным свидетельством ужасов блокады. Он был широко опубликован и стал одним из самых мощных напоминаний о том, через что прошли жители Ленинграда в годы осады.

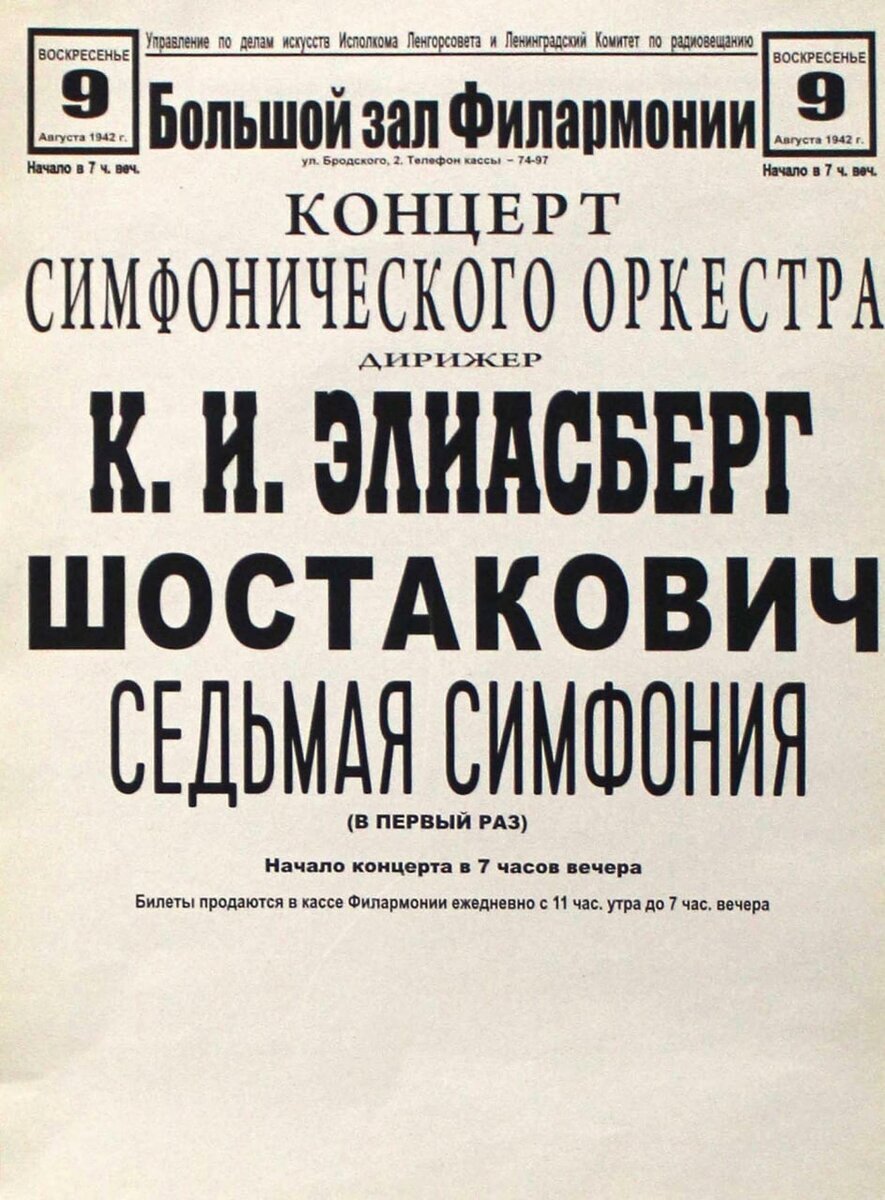

Дмитрий Шостакович и блокада Ленинграда

Дмитрий Шостакович продолжал жить и работать в Ленинграде во время блокады, несмотря на голод и постоянные бомбардировки. Одним из его важнейших произведений того времени стала Симфония №7 "Ленинградская", сочинённая в 1941 году, которая стала символом мужества и сопротивления жителей города. Музыка Шостаковича выразила трагедию осаждённого Ленинграда и дух борьбы, несмотря на невозможные условия.

Симфония была исполнена в Ташкенте в 1942 году и позже в Ленинграде, когда блокада ещё продолжалась. Исполнение произведения на радио стало моральной поддержкой для горожан, помогая им сохранить веру в победу и ощущение связи с внешним миром.

Шостакович остался в осаждённом Ленинграде до его освобождения и, несмотря на ужасные условия, продолжал творить.

Симфония была исполнена в Ташкенте в 1942 году и позже в Ленинграде, когда блокада ещё продолжалась. Исполнение произведения на радио стало моральной поддержкой для горожан, помогая им сохранить веру в победу и ощущение связи с внешним миром.

Шостакович остался в осаждённом Ленинграде до его освобождения и, несмотря на ужасные условия, продолжал творить.

Прорыв блокады Ленинграда и освобождение города

18 января 1943 года в рамках операции «Искра» советским войскам удалось прорвать блокаду. Они пробили коридор шириной 8–11 километров в районе Шлиссельбурга, что позволило наладить частичное снабжение города. Но полное освобождение Ленинграда от немецкой блокады состоялось только 27 января 1944 года, когда советские войска окончательно выбили немецкие части и освободили город.

Освобождение Ленинграда стало важным шагом на пути к победе в Великой Отечественной войне, и этот день стал символом победы над нацистской агрессией.

Последствия блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда привела к одной из самых страшных гуманитарных катастроф XX века. Точные данные о числе погибших до сих пор оспариваются, но большинство историков сходится во мнении, что в осаждённом городе погибло не менее 800 тысяч человек, а по некоторым данным — до 1,5 миллионов. Большинство жертв умерло от голода, но также не следует забывать о людях, погибших в результате бомбардировок и обстрелов.

Город понёс невероятные разрушения. Были разрушены тысячи зданий, многие памятники архитектуры, заводы, школы и больницы. Ленинград практически превратился в руины.

Тем не менее, несмотря на разрушения и потери, город выстоял. В 1965 году Ленинград был удостоен звания «Город-герой» за мужество, стойкость и героизм его жителей. На месте массовых захоронений была создана мемориальная зона — Пискарёвское кладбище, где покоятся около 500 тысяч человек. В 1975 году в Ленинграде был открыт Музей блокады Ленинграда, который до сих пор хранит память о том ужасном времени.

Интересные факты о блокаде Ленинграда

Вот несколько интересных фактов, которые могут дать более глубокое представление о том, как выживали жители осажденного города, а также о том, как город и его защитники смогли противостоять ужасам блокады

- Дорога жизни. Единственным путём, связывающим Ленинград с остальной частью СССР, было Ладожское озеро. В зимний период по замёрзшему озеру прокладывали ледовую дорогу, по которой доставляли продукты и эвакуировали жителей.

- 1000 тонн хлеба в день. В самые тяжёлые дни блокады в Ленинграде выпекали всего 1000 тонн хлеба в день на 2,5 миллиона человек. Хлеб часто содержал примеси, такие как целлюлоза и древесные опилки.

- Из-за нехватки пищи люди вынуждены были есть не только продукты питания, но и кожаные ремни, сапоги и даже мертвых животных.

- Работа детей. Подростки в блокадном Ленинграде работали на заводах и фабриках, помогая взрослым выжить и поддерживать экономику города.

- Победный салют. Когда блокада была прорвана, в Ленинграде прогремел первый за годы войны победный салют.

- Документальный фильм. В 1942 году был снят уникальный документальный фильм о блокаде Ленинграда, который стал свидетельством мужественного сопротивления жителей города.

Заключение: наследие блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда — это трагедия, оставившая неизгладимый след в истории не только России, но и всего мира. Вопросы о ценности жизни, жертвенности и героизме людей, переживших эти ужасные события, остаются актуальными и по сей день. 27 января в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, день памяти о миллионах погибших и подвиге тех, кто выжил, продолжая бороться до последнего.

Блокада Ленинграда стала не только трагедией, но и актом человеческого мужества, стойкости и несгибаемой воли к жизни. Это страница истории страны, которая никогда не будет забыта, а память о ней останется в сердцах будущих поколений.